明清以来,米脂城垣的开拓建设逐年有所发展,生息在斯地的艾氏族裔为建设自己的家园添砖加瓦,奋斗不止,在城市的公用设施以及人文景观的建设方面,给人们留下了难以忘怀回忆。

创建于明清两代的惧乐岩、地藏庵、西角楼诸景观,从一个侧面反映出艾氏在米脂城垣建设中所做出的贡献,成为米脂人文景观的一道亮丽风景线。而今,虽然许多建筑物被历史的长河冲刷得荡然无存,我们能看到的仅仅是几张发黄的旧照、几块残缺的碑文或几段零散的文字,但它们都是研究历史必不可少的重要资料。

厚德载物,以人为本。追忆这一处处人文景观,对我们研究地方文化,加强文化遗产的保护,开发旅游事业,振兴地方文化事业都具有十分重要的现实意义。这诸多名胜古迹是劳动者创造的成果,使后学者知之,大有益处。

1.棒棒桥

米脂城池三水环绕,群山拱围,西有无定河水自北向南穿境而过,北临饮马长河,南绕银河金波,一河在北,一河依南,自东向西注入无定河。明代以前境内无记载桥梁的文字,清道光《 川艾氏宗谱·世系》说“……在扬州则扶危济贫;在米邑则创设县内河桥”。从谱系来看,此当指艾氏二世祖艾文吉。艾文吉为扬州盐商,生年不详,明正德四年(1509)死于扬州,其三子艾蕙扶柩旋里,葬父茔龙凤山之侧。他一生扶危济困,乐善好施。

从“创”字字意来看,当为“创始”、“首创”之意。那么就可以肯定是艾文吉首创县内河桥,而创于何年何月,桥又是用什么材料建造的,结构如何呢?却一概不得而知。从旧志来看,饮马桥始建于明万历年间,翔凤桥初建于清光绪年间。①二者年代相差悬殊,不可能是生活于明成化、弘治年间的艾文吉所创。我们不妨从艾文吉死于明正德四年( 1509)来推算一下,假设艾文吉生前活了50岁,那么往前推50年,恰好是明天顺四年(1460);再假设艾文吉25年后从商,那么创设河桥之事当在此前后几年的时间内,以此便可推算出艾文吉创设县内河桥,约在明成化末年(1487)前后。这样我们就不难肯定,这种初创之桥,实际上是非常简陋而又原始的。

选择水源,临河而居,符合先民们的定居习惯。这也有许多好处,同时也会产生许多弊端,甚至于给人们带来许多无情的灾难。由于河流的阻隔,无定河两岸的民风乡俗故有所不同,形成了米脂特有的风俗和习惯。②无定河历来水流湍急,水势浩荡,为陕北有名的河流。《水经注》、《元和郡县志》、《明一统志》等古籍均有记载,即古之奢延水,可以说它四季四个样,变化不一样。夏季水流浅深不定,可以舟摆渡,艾怀仁、艾希仁(四世)在明嘉靖年间均“捐资造舟济人其行”。冬季天气寒冷,冰封地冻,两岸民众踏冰往来也十分方便。倘遇夏日山洪或冬春流凌时节,“往往半济水开,人畜俱陷,但闻哀号之惨,实无援拯之方,虽父子至亲,莫能相救也”。①面对无情的河水,人们只能是望河兴叹!乐善好施的艾文吉(二世)便设想在河流上创设一种临时的便民桥梁。从米脂当时的社会综合经济能力来分析,在无定河上架设一座长数十米的石拱桥是很不现实的,不仅地方的财力、技术不允许,而且还要防止蒙古套酋长驱直入。惟有选择一种既取材方便、又便于就地拆除的简易木桥,才符合地情民意。

艾文吉作为盐商,具有一定的经济实力。他从北到南游览过许多名山大川、河流溪滩。他构思的这种简易的木桥,被人们称为“棒棒桥”。它是以木桩作支撑,每岁逢秋(10月)架设,以木棍作支撑,用石块稳住重心,以当地盛产的椽相互连接,形成过河的框架,上垫成捆的棒棒(即高梁秆),用河畔沙土铺平桥面,因为它用高梁棒棒横棚桥面,故人们以“棒棒桥”称之。桥长以河床宽窄来确定,桥宽一般以能容驴拉车往来为准,走在上面软绵绵、晃悠悠,经济实用。待翌年3月春暖花开时拆除。棒棒桥逐年传承下来,给两岸老百姓生产、生活带来不少好处。到清康熙年间,架设棒棒桥的任务由五里公局负责。关于无定河木桥(即棒棒桥),光绪《米脂县志》说:“康熙年间知县宁养气创建”。这与艾文吉创设河桥,相差两朝晚210多年。这种仅使用几个月的桥梁,今年架设,来年拆除,宁养气作为县令,主持修建也是情理中的事情。如果说数百年间无定河上无桥梁,两岸民众冬春不往来,显然是不大可能的事,只能说那时还没有把这件善事记录下来,故宁养气创建明显有误。事实上关于创修无定河棒棒桥一事,民国《米脂县志》有“原始莫考,而历有年所矣”的记载。同治十三年( 1874)邑举人,翰林院待诏李锦江在其所撰记述斯事之《碑记》中说:“无定河木桥,不知始于何时代,远不可考矣”。显然,未引用宁养气创建之说,只留下“远不可考”的疑问,这无疑使艾文吉创设之说,更有说服力。光绪十一年(1885),因修建常平仓耗资过甚,而累及棒棒桥的架设,并引发了县令骆仁弹压河西民端的事端。“迨十一年冬,窑工未竣,桥工停办,交通几至断绝,公私均感不便。民众具词呈请……一时河西人民聚集河干,拟进城争辩,骆遂率领前往晓谕,众口纷扰,未即平服,竟飞石交加,不克收拾,嗣经绅耆双方排解,骆亦悔办理未善,薄惩一二人而已……”次年以骆仁调离,无定河棒棒桥复通而告终。同治六年(1867)“回匪围城,采樵路绝,守城团勇,以桥梁燃火代薪”。解决过守城将士的燃眉之急。未曾想棒棒桥在创建数百年后,又引发种种事端。这是艾文吉根本没有意料到的,到民国后期,架设棒棒桥由当地村民以集资、集料的形式来架设。20世纪70年代末期,在东门外宋 村依然可见架设在银河上的棒棒桥。20世纪 80年代后期,在陕北的乡间,偶尔也能见到一些规格草昧的棒棒桥。

这种既方便又实用的棒棒桥,在米脂桥梁建筑的发展史上经历了近500年兴衰,至20世纪90年代才逐渐被石拱桥所取代。民国24年(1935),城中有人拍摄的一幅“棒棒桥”的老照片,成为后人追踪忆昔的孤照。从照片上可清楚地看到远处盘龙山景观,宽厚的西城墙绵延挺拔,高大的西角楼昂首直立,无定河川林木参差不齐,大鱼山脉风光依稀可见,为追忆历史又多了一份佐证。

2.惧乐岩

米脂县南里许龙山之岩,高数十仞,怪石垂映,铁壁飞峙之巅,龙盘虎踞,诸山来朝,固水襟带,蔚为奇观,有一处佛释道合一的胜景——惧乐岩。它与城北万佛洞,南北耸立,遥相对峙,形成米脂两处规模恢宏的宗教盛地,朝山进香者络绎不绝。邑人李承藻在民国《米脂县志》中写道:

巨石浑如虎豹蹲,登临几度坠惊魂。

一泓清水寒凝冽,百尺危岩势欲吞。

燕许文章留胜迹,沧桑轶事纪云根。

低徊读遍残碑字,千古高风仰仲昆。

真实地再现了惧乐岩当年的壮丽多姿的景象,并当之无愧地成为民国米脂八景之“仙岩夕阳”。

惧乐岩,由艾希仁(四世)创建,经始于明嘉靖二十三年 (1544)。三清洞碑记说:“公淡于名利,自费买山凿石,为静修之地也,且自匾其上日:‘惧乐岩…。以老子知止、知惧、知足日乐,为名。“且辞万家之产,不履城郭者数载,仍选石人之能者”。历七载告竣。后经清代、民国两朝增建、补修,逐步形成卧仙岩、惧乐窝、三清洞、八仙洞、浴德泉、先师阁、关帝庙、戏楼、孝子坊、二艾祠等十多处景观。窟与庙,庙与祠,佛与道彼此关联映衬,又相对独立,形成多处独特的佛教石窟、道家寺观、圣人庙堂。于是,文人墨客慕名拜谒,吟咏题记不绝, 达官显贵轿至胜地,观山赏景不辍。卧仙岩,居于龙山之巅。据嘉靖二十五年(1546)知山交城县事、举人高自明《惧乐岩记》载“俗传以为真人尸解于此,故名”。后有民国年间米脂县长张骥诗为证:

九转丹成上翠微,王乔丁令是邪非。

岩岩华表千年在,不见乘鸾跨鹤归。

惧乐岩,位于龙山最上层南侧,有“石洞三孔,佛像亦丽焉。厥西有山可仰,西有无定河可濯,下有香稻百亩可玩,四时之间,幽禽调舌于石穴山麓者,喉嘤万状是亦洞天也”。洞内造像,雕刻精致,端庄大方,岩前用石块砌筑女墙。中书科中书李宝衡在步张骥“二艾祠杂咏”原韵中赞道:

凿破危崖石骨枯,诗书未肯就荒芜。

却将惧乐名岩穴,此意今日解得无。

惧乐岩为龙山的主体景观。在岩南侧的三清洞中,则留有大量题刻和记事宝碑石。嘉靖二十五年(1546)艾希仁见东街明伦堂至圣先师孔子像前,蜘蛛尘土,碱湿剥落,伤痛不已,遂在龙山作阁供之,是为先师阁,米脂人候补府经历常炳也有诗赞曰:

瞻像如亲万世师,居然舜目与尧眉。

冠裳礼乐留东鲁,道貌尊严寒比遗。

是年艾希仁又与其子将高祖父所供石菩萨像,凿崖龛迎请入内,使佛像绵绵香火不绝。“阁下轩豁洞达讲堂也。别有大雄洞,香火释老,山人静习处,则为惧乐窝”。在惧乐岩平坦的山角下,直立着数通圆头或龙头记事、歌功的石碑,北面为“高氏节孝坊”,南侧为关帝庙,大门外旗杆耸立,照壁高大,砖饰雕花,院内正殿祀关帝塑像,凛然正气,渲染神化,庙堂内香火缭绕,敬祀者笃诚礼拜。中间为石砌的戏楼。80余级的登岩石级,笔直陡立,从山角北侧直达八仙洞正殿,上可到达惧乐窝,三清洞与诸洞窟相勾通,下可达二艾祠,上下相连,浑然一体之中。

八仙洞,明嘉靖三十四年(1555)因为民众祈雨而创设。

“希仁公素于家堂供养‘八仙图’一幅,是年春,米脂大旱,希仁公向八仙祈祷得甘雨,使干旱之苗复苏,遂捐资开凿石洞”。建道观,内祀钟离权、吕洞宾、张果老、蓝采和、铁拐李、韩湘子、曹国舅、何仙姑八位神仙。洞外接檐头瓦棚,民国年间有“仙洞夕阳”的美誉,为惧乐岩重要景观之一。二艾祠“创建于明季,清光绪末年重修,祀邑进士直隶保定巡抚希淳与其堂兄希仁公”。应为艾希仁仙逝后而建。其建筑为3孔石窑洞,其窑顶恰好是八仙洞的院落,中窑外加挑檐顶棚,两角上翘,复筒瓦,额题“二艾祠”,中窑窑顶花墙,明显高于两侧偏窑的花墙,院落用70余层块石帮畔,与戏楼相望,在院内可居高观看演出。民国3年(1914)县长张骥见其破旧不堪,主持重修,并赋“二艾祠杂咏八首”,后文人墨客以其原韵添诗赞美(见“附录”)。

龙山山腰有龙泉从石缝中流出,甘甜可口,人工垂成,历百世不溢不涸,可解决山上僧众饮水之用。至今清澈可见。古名浴德泉,米脂贡生常炳诗云:

无边好景在斜阳,倒映泉水似镜光。

每到暮春休憩好,浴身仿佛胜兰汤。

人间沧桑,岁月流逝,惧乐岩诸景观,残留的只有那口清澈流淌的山泉,是历史最好的见证。当年无边浴德泉,泉水清澈似镜光。

遍踏乱石苦寻觅,依旧山间沸兰汤。惧乐岩石窟雕刻精细,工艺高超,庙宇洞天,相得益彰,长空栈道,崔嵬之上,险岩绝壁,登高远眺,别有一番幽景。明嘉靖年间,时任保定巡抚的希淳公在《创修惧乐岩洞记》中写道:乃危桥绝壁,复道凭虚,股栗不能成步,目骇莫敢下视者,窃谓山人所惧在是矣。过此,则启重关,探灵穴,炉薰袅雾,飞阁流舟,天接遥岑,霞明野渡,令人潇洒飞扬,澹焉忘归,宛然一洞天也。 明季兵燹之乱,附近居民多在惧乐岩上避难,故有人呼碉堡,曰“崖窑”,俗名小石砭崖窑。清嘉庆以来,即有人开壁山基,盗取石料,族人遂立地界碑志,明确界线,加以管护。民国初年,又有杜家人在该地界采取石料,谁也不肯出面阻拦。此事激怒了艾丕绅(十六世),他为保护古迹理正词严地质问杜家,“你家凭什么在艾家地盘内随意采石”?不仅要回了采走的石条、石块,还把挖下的坑填齐整平,并由杜家的头面人物向艾家赔礼道歉,此事才算了结。

抗战时期,石窟洞天日渐毁坏,后因拓展小石砭道路,山麓建筑被拆。20世纪50年代以后,因修烈士陵园和修窑建舍,民众在此取石逐渐将石窟炸毁,庙宇被拆,雕像碑石,荡然无存,百年石窟,庙宇瞬间变成一片废墟,大煞风景。而今惧乐岩早已废弃,涉足怀古,空留悲叹:

登山寻访惧乐岩,觅迹瞻仰拜前贤。

名胜荡然不知处,空留群山不见仙。

3.地藏庵

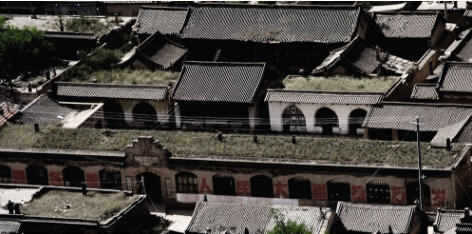

位于东大街路北,安巷则路口西侧,东临孔庙,南凭银河,面向文屏山,背依红花坪山麓,整体建筑结构紧凑,布局合理,为二进四合院,总占地面积约3000余平方米,主体建筑坐北向南,采光充足,是米脂保存较为完好的一处明清建筑,现为米脂印刷厂厂址。

相传该建筑为艾希淳修建的大宅院,据说明嘉靖年间,艾希淳在山西为官,为孝敬守寡多年的母亲(高氏,诰赠一品夫人),择吉地修建宅院。前庭三间,后殿五楹,竣工不久,前院及大门等建筑尚未动工,便有奸佞之人,在京告黑状说,艾希淳贪污受贿,用不义之财,在家乡大兴土木,逾制营造宅第,画粱雕栋,前庭后院,超出百官宅第的修建标准,一时谣言四起,朝廷遂派官吏来查,不仅没查出问题,反而说艾希淳为人正直,清廉爱民。按明时百官宅第,“三品至五品,厅堂五间,七架,屋脊用瓦兽,梁栋檐桷青碧绘饰,门三间,三架,黑油,锡环”。时艾希淳为三品大员,其宅院规模并未逾制,也无贪污之嫌,不久便以政声擢为二品大员。此事端后,该宅院便由艾希淳兄艾希清居住,空闲之地,再未修建,延续到清初,由艾希清重孙艾环洲(七世)管产。艾环洲,艾应午三子,字蓬海,贡生,任西安府蓝田县教谕。据光绪《米脂县志》记载,地藏庵为“艾环洲输宅捐建”。又据邑岁贡李汝义,道光二十五年( 1845)撰《重修碑记》“初康熙年,邑善士艾环洲,曾捐城东街其祖宅遗产,创建地藏庵,后殿释迦牟尼佛,既文殊菩萨、普贤菩萨、准提菩萨、观音菩萨。正殿地藏释王菩萨,故名地藏”。《地藏十轮经》说:“安忍不动犹如大地,静虑深密犹如地藏。”据说地藏王的誓言比观音还大,他不仅能超度众生,而且还要把地狱之鬼渡往佛土。因此,信徒把之看作司命地狱的神。在封建社会里,无论是做恶多端者,还是受苦受难者,都幻想“来生”,这完全是统治者所设的骗局。

到嘉庆年间,碑记又说:“际风雨乌,鼠摧残凋,惫净地鞠为茂草,时邑武生艾之建勇,系环洲族孙,目睹心感,力为己任,既募捐整理,墙垣复拟兴养,先从后殿改作,筑阶为基……次年其哲嗣武生肇商,缵成厥考,爰筑砖窑五孔……”于是把原来后殿修筑成五孔窑洞,实际上是枕头窑,外观仍为房屋结构,廊柱撑檐,顶布筒瓦,硬山顶,五脊六兽,山墙缠腰,饰灯笼墀头,雕磨细腻,门面以廊柱分为5间,故称砖窑5孔。使庙貌焕然一新。与今保存的后殿完全相若。越20余年,庙殿砖瓦日益见衰,廊檐难为风雨之蔽,艾环洲后裔崇峨,每议修葺,而因经济拮据未遂。从中也可以看出,清末艾环洲后裔经济状况日渐衰落。再据碑文:“继有邑太学生高衍基,愿为倡首,与同事诸绅矜,而莫不勉为赞襄,共成盛举,各持缘簿,四处募捐,不悼艰难,不辞辛苦,不再年而共捐得资一千七百余串……”按庙殿原貌补修,院内厢窑也建以瓦脊,树以楹楚,左像药王,右像财神……重门外左右为钟鼓楼,再前遂改作山门焉……一时,“佛法之事通广大,菩萨之威灵昭显”。清同治六年(1867)县团防总局设于地藏庵,并保存有城防建设所需的物资和钱粮。香火一直延续到民国年间,日渐凋零。民国二十六年(1937)地藏庵被改作省立民教馆址。新中国成立后,曾为米脂县县委驻地,并增建临街大门、窑洞。后一直为县剧团办公,排练的场所,“文革”期间,一度成为县内“101”造反派拷问对“筹委会”的场所,后为县印刷厂厂址。

地藏庵今尚存正殿5间,东西小房两间,东房原为艾氏宗祠。两厢各为一间硬山顶瓦房,正殿3间,进深约7米、宽9米,硬山顶。梁架支撑,飞檐廊柱,博风雕版,古朴流畅,各尽其妙,两侧留有过道,过道以外又各为三孔窑洞,穿廊虎抱,庭院宽阔。整体仍以“明五暗二”布局。清朝至民国年间,米脂东街高墙低檐,长街短巷,院落庙宇林立,学宫文庙聚集,各阶层人士摩肩接踵,云集斯地。有名的儒学巷,便因相邻圁川书院而得名,一时成为文人雅士云集聚会的重要处所。纵观陕北古香古色的建筑群,领略它们所表现的地方文化使我们深刻地感受到博大精深、凝重厚朴的陕北文化的内涵。

而今,县印刷厂已经从地藏庵迁出,只留照门人居住,房檐破旧,凄凉萧条,房舍空闲,杂草丛生,风雨已将它摧残的体无完肤,若在不再进行管理、修缮,百年古庵将毁之一旦。

4.牌 坊

牌坊,又名“牌楼”,它是一种门洞式的纪念性建筑物,是古代庙宇、陵墓、祠堂、衙署、街道路口、风景园林等前的一种独具特色的建筑物,它以木、砖、石等建筑材料修筑,多有颂扬、标榜、记事的题刻文字。由于其建筑物所处的时代不同,便被染上封建礼教的色彩。说到底它是文人墨客和能工巧匠联手创作的一种具有赞美褒扬的标志性纪念装饰物。

据民国《米脂县志》记载,明清两代,米脂乡间及东、西、北街、十字街等处建石牌坊32座,除十字街少司徒坊、石坡口县治坊、城隍庙坊、饮马桥坊外,其他多为节孝牌坊。而这30余座牌坊又有9座与艾氏族裔相关,主要集中在县城之内。另艾氏官庄陵园内也有数座耸立的祭祀牌坊。

“少司徒坊”,又称世德坊。据光绪《米脂县志·坊表》载,艾希淳在任户部右侍郎时,“代本邑请减税粮,邑人载德,建坊于十字街。”而饮马桥石坊,虽非艾氏族人出资兴修,但其匾联,却为艾应甲(六世)所题,体现了艾氏族裔在米脂社会文化领域中所占有的重要地位。其余7座牌坊皆为节义、节孝坊。“金氏节义坊”,金氏为明季参将穆公侧室,被赞为“节比寒松,女中义士”。此坊对联由文林郎知米脂县事加三级诸葛永键题。“姜氏节孝坊”,姜氏乃明季守备怀元公之妻,“冰掺并洁、姑妇济美”,坊联为三秦学使荆门江鼎拜题。姜氏为金氏的五儿媳,清初其四子怀乾以阋墙小嫌,被人诬陷,牵连怀元也被收禁,母金氏为防意外不测之灾,亲馈狱门外3年,在囚车提解京师时慷慨从容愿以身代,儿媳姜氏悲痛情切同就囚车到京。顺治八年(1651)艾怀元出狱后,知家产无存,自被诬以来穷困尤甚,遂访友南方以图再振家业,不料遂成永诀。翌年姜氏在京生子若薰,穷困潦倒,度日如年。7月辗转回米,不料沿途一带霪雨大作,尽遭水灾,万死一生,艰难归里。十年(1653)金氏辞世。顺治十二年(1655),艾怀元“寄家书云:‘母死不奔丧,我不可以为人,出妻屏子古人有行之者,他乡沟渎是我棺材’。庶祖母,继祖母而病笃泣寄薰于母日:‘死节容易立孤难,天使我易汝当为其难者。’且以仇恶王四,反复叮咛。母年二十九,薰方岁余,斗室不蔽风雨,鹑衣转作为裳,五夜孤灯,三更血泪,鸱声惊梦,鹰影寒心,卧不安席,食不充饥者,十有余年……”艾若薰渐渐长大后,念母空负42年,母身既逝,父骨安存,决心寻父,往返5年,途经4万余里,未得父亲下落,在岭南身染瘴气,差点为异域之鬼。后艾若薰以贡生任陕西朝邑县(今陕西朝邑县)训导。金氏、姜氏婆媳二人旌表崇祀节妇祠,艾若薰于雍正八年(1730)在北街立“节义坊”和“节孝坊”分别来纪念奶奶和母亲。到乾隆年间,艾若薰死后,邑人奉旨旌表崇祀忠孝祠,其子河南延津县(今延津县)知县艾伯润及其孙艾涵于乾隆十五年( 1750)在南关外立“孝子坊”,以表怀念。由文林郎、江南金山县冯宗诛题联赞日:

何处访亲骸瘴雨蛮炯万里游魂招岭外,

终身尽子职秋霜春露一生孺慕在心头。

母节能贞四十年承欢街恤欲留庭际日,

父颜未识八千里独往孤纵踏碎海滨云。

另还有“王氏节孝坊”。王氏为廪生艾永龄之妻,守节终身,崇祠节妇祠。坊建于城北盘龙山下,由文林郎知米脂县事加一级桐城左世寿题联:心依皎曰存孤照,节饮寒冰许自如。额题:“霜筠媲洁、操同松柏、孟母遗风”。族孙伯润公书丹,男朝椴、长孙瑭玉立于清乾隆五年( 1740)。“高氏朱氏节孝坊”。高氏为庠生元泰公之妻,其媳朱氏,为庠生世才公之妻,“节孝同劳、贞烈并馨”,崇祀节妇祠。文林郎、米脂县知县陈松拜题联,孙尔绥、尔任于乾隆十四年(1749)立于邑东街。“常氏节孝坊”。常氏为庠生磅品公之妻,琢品早死,氏节孝终身。乾隆十三年(1748)崇祀节妇祠,十六年(1751)由孙立翰建坊于东街。“张氏节孝坊”。张氏为庠生质同公之妻,“苦节终身、闺阃完人”,奉旨旌表为“节妇孺人”,乾隆六十年(1795)由子肇震营立,建坊邑西80里西川三皇峁(今子州管辖)。“高氏节孝坊”。高氏乃庠生恒兑公之妻,“玉质金寒”,守节五十余年,嘉庆十六年( 1811),国朝旌表崇祀节妇祠,建四柱三楼坊于惧乐岩下。胞弟、入旗教习艾恒豫撰联并书:

事老扶孤生无愧死之复,

史箴列女今不殊古所云。

少寡守贞夫使允遵身后,

藐孤成立孙阶随得膝前。

艾氏族裔所立牌坊,多树于米脂的主要街道路口,是城内主要的纪念景观之一,这是艾氏家族经济和政治地位强大的具体表现,这也说明多数艾氏族裔能遵循当时社会的道德礼义和行为规范。这些牌坊多以单檐石雕为主,是纪念缅怀的一种重要表现形式,它做工讲究精细,结构典雅庄重,造型以四柱三楼居多。它们居于小城之中,当人们漫步在米脂的大街小巷,敲击着青石板铺彻的路面,遥望或仰视,这座座耸立高大的牌坊依然气魄雄伟,巍巍壮观。静观细看,额枋檐楼,雀替花板,凿花镂卉,简洁大方,人物故事,生动写真,额眉清晰,柱阔题联,护墩硕大,稳重有力,它们多以当地盛产砂石为料,是民间牌坊的上乘之作。遗憾的是解放后因城市拓展和铲除封建礼教被陆陆续续拆毁,而牌坊上的对联题句,多数收录在道光《圁川艾氏宗谱·文集》之中,给人们留下可供参阅的文字,它是封建社会妇德、贞顺、忠孝最真实的见证。

5.西角楼

“西楼秀野”是指清代米脂八景之西角楼。民国米脂书画家李承藻赞其“高楼雄镇古银州,百里郊原一望收……”民国《米脂县志》总纂高照初也在《登城西角楼望野》中写道:玲珑突兀耸虚空,荡漾郊原面面风。雁字分飞檐左右,羊群斜绕路西东。河流北控长城险,山色南连大华雄。最好秋来凭栏望,满川禾稼雨棼港。诗人毫不夸张的记述,使其雄伟博大的气势一览无疑。

关于西角楼的建筑情况,还得从米脂城垣建筑的历史来说起。米脂宋代以前未建城,宋太祖时始建毕家寨,寨址在今县党校至红花坪一带,称为上城。明嘉靖二十四年正月至次年六月(1545-1546),知县丁让主持拓筑下城,将东、西关至华严寺湾全部扩建在城垣内。万历元年(1573)知县张仁复主持修整城垣,将上、下联为一城,建三座城门。因是时城内居民较少,居住分散,同时为防水患亦有利于战略防御,故在城池的设计中未留西城门,而在西城墙角上建一方亭。

据邑廪生、艾长垣(十三世)道光十四年(1834)撰《重修西城角魁星楼碑记》载:“……邑西城角楼,山环水抱,横无涯际,朝晖夕阴,气象万千。非仅以壮观瞻仰,似培风化也。尝考县志,复询故老,此地旧筑方亭,其制狭而卑,僻而暗。至乾隆五十年邑绅艾子质明,首倡募捐,鸠工营作,建筑层楼,奉祀魁星神像于第一层,次关帝。北面文昌,南面结构崇观而形胜特助焉”。据此可知西角楼建于清乾隆五十年(1785),是由邑绅艾质明(十一世)募集捐资鸠工兴建,建筑层楼,结构崇观。俗语有“米脂有个西角楼,半截襦在天里头……”可见其巍峨高耸。这座四方形重檐三滴水角楼,高约18米,又建在9米多高的城垣上,愈显挺拔高昂,突兀耸立。每层有4根廊柱支撑,中砌砖阁,木质围栏,斗拱单昂,翼角微举,枋架、雀替彩绘,楼棚复青瓦,飞禽走兽,十字歇山顶,四龙吻相向,宝顶直插云天,二层悬挂“紫府真军”匾额。

又据碑记“沿及道光七年阅四十余载,风雨飘摇,半多倾圮,邑绅高子金印、高子勤修、艾子肇口(十二世)复募捐补葺,而是楼又焕然一新矣。”是时秋“霜高木落古城秋,斜日西风独上楼。”“乱云迷雁塞,细雨洗尘襟。”登楼凭栏,河川山野,尽收眼底,诗情画意,令人心旷神怡,流连忘返。碑记最后写道:“登斯楼也,北望榆关,南眺雕阴,数百里尽在目前。俯而视之,临饮马之长河,映银水之金波。田园肃错,城外行人络绎,城内比屋鳞次,有不触绪萦怀,心旷神怡者乎。”“尤愿时而葺之,永垂不朽,爰栽笔而为之记。”

document.clear ();