米脂人喜欢扭秧歌,遇到喜庆事、节假日都要闹秧歌。正月里一过初六,人们喜气洋洋开始闹秧歌。通过扭秧歌这种“闹红火”活动,庆贺过去一年的劳动收获,祈求来年风调雨顺、国泰民安。扭到正月十四、十五、十六三天达到高潮,这时走村串户探亲拜年基本结束,街上的商家店铺,也开始了新一年的营业。元宵佳节时,秧歌队纷纷集中到当地最繁华热闹的市镇街道进行游行式的演出。街市上的精彩表演此伏彼起、热闹非凡。酷爱秧歌的演员们也都在满街观众的喝彩声中尽展才华,过足了秧歌瘾。

秧歌是一种用锣鼓、唢呐伴奏,将舞蹈歌唱揉为一体的民间艺术。其形式多样,灵活自由,多姿多彩,生动活泼,动作舒缓,洒脱大方,风趣幽默,引人入胜。米脂秧歌其舞姿粗犷而不失妩媚,音乐高亢而不失缠绵。人们通过参予和观看,不断领略着传统文化的灿烂风采和古老文明的生动和美丽。扭者能舒缓身心疲倦,缓解思想情绪,拉近人际关系,带来欢乐和快乐。观者心花怒放、豪情倍增,形成神韵丰厚的饱满之感。

秧歌队人员可多可少,少则三四十人,多则七八十人,甚至上百人。解放前的秧歌又扭又唱,由于受封建礼仪的限制,妇女不能抛头露面,秧歌队员全部由男士扮演。二人一组叫“一副架”,其中一个叫“上装”,着女装花头巾包头扮成大姑娘、小媳妇,故又叫“包头的”,另一个叫“下装”,着男装和“上装”调情斗戏故又叫“斗丑的”。两副架四人一组叫“一棒鼓”。秧歌队中“头棒鼓”、“二棒鼓”、“三棒鼓”……以次类推,排列有序。每个人都有固定的位置和套路。秧歌队的领头带队的,头戴文生巾、披头蓬、持折扇,只他一人没有“上装”搭配,故称“傻公子”,一手拿可以摇出声音的“虎撑”,一手举花伞故又叫“伞头子”。“棒鼓”后面跟一副架叫“丑角子”,“上装”是一个扮相刁泼的老太太,手拿擀面杖,耳垂双红枣、胸挂两串红辣椒,手拿笤帚当扇或提一个油葫芦,“下装”是一个扮相滑稽的老头,翻穿皮袄带串铃,驼背、拄杖、不停的和“上装”斗笑取乐,两人扭扭捏捏相互调戏,不时跳出圈外、在人群在丑态百出,令人捧腹大笑。有时后面再加上骑竹马的、大头娃娃和水船,增加花样,壮大规模。

在一支秧歌队中,锣鼓乐队起着至关重要的地位,鼓点要明快响亮、太钗要扬高拍亮、喇叭手的喇叭吹的音调准确、声音昂扬。所有成员必须动作明快、姿势优美。秧歌队员要踩着鼓点随着喇叭声扭。从一定意义上说,只有吹不出来的,没有扭不出来的。所以锣鼓唢呐相当于秧歌的灵魂。优秀的唢呐手不仅会的曲调多、音准调优、演奏技巧高,而且还练就了许多绝活。如鼻子吹、口抽烟、头顶和两臂顶水碗,走着吹、转着吹、扭上吹、凳桌跳坑吹,喇叭声不断、香烟不灭、水碗不洒、给整个秧歌队又增添了一道风景线。古时,锣鼓队成员也进场和其它队员一起扭。击鼓队员胸挂小鼓,边打鼓边扭,叫“挂鼓的”。拍钗的两手持钗绕胸前向上扬拍形成8字型,叫“拔的”。小钗在大钗响的空间相互交替拍故叫“小饺子”,拿马锣的队员一手持锣,一手拿棰在两臂摆动过程中有节奏的形成打击,叫“打定子”。全体队员边扭边唱,所有乐器上下左右交替滚动尤似鲤鱼摆尾,铰龙出海,规模宏大,气氛热烈。

解放后的秧歌淘汰了“傻公子”、“老坐子”、“副架”、“棒鼓”等。随着妇女的解放其地位的提高,妇女也参加了扭秧歌,男扮女妆被自然淘汰。一支秧歌队由男女数量相等的队员组成。大姑娘小媳妇们披红挂绿戴鲜花,手持彩扇或手帕、花束等。青壮年男士手持花伞或其它道具。在伞头的带领下紧跟形势,别开生面,形式新颖,热情奔放。解放初伞头引场用的花伞变成了镰刀斧头,扭场子的演员都扮成工、农、商、学、兵。男伞头举斧头,后跟一队红毛衣或白衬衣、蓝工人裤的工人。女伞头后面跟一队蓝花布衫红绿裤的农民,学生手拿书本,商人手持算盘,战士肩扛钢抢,水船上满载丰硕果实,载歌载舞,意气奋发,以含全民热爱中国共产党,跟着党积极投身于建设社会主义之中。

扭秧歌不但舞姿要优美,腿上的功夫尤为重要,步子有大有小必须踩在板点上。“十字步”先出左脚向前一大步,右脚跟着向前一大步绕过左脚踏在左脚的左前方,第三步左脚向后拉一小步,紧跟着右脚也向后拉一小步,踩在左脚的右前方。“三点步”是左脚向前一大步,右脚跟着向前一大步,踏在左脚的右前方,第三步左脚向后拉一小步,同时整个身体向左转左脚落地与前进方向成丁字型,紧跟着右脚也向后拉一小步落地后与左脚成丁字型。扭时腰胯摆转的幅度要大,节奏感要强。两臂要随着步伐和腰胯的扭动,夸张而不失自然的大幅摆动。男演员右手中的花伞或道具要有节奏的上下移动,同时自然转动,左手自然摆动与肩平。女演员两手中的彩扇交替绕胸前转动绕过头顶,如蝙蝠展翅,蝴蝶飞舞。男女双方通过肢体语言、面部表情,相互交流、传情表意。特别是在走过场转角子时,两人要面对面抬头挺胸,以两人相对中点为中心自然转动,以防角子移位,整个过程动作要有感召力,表情要有感染力。总之不能平淡而要夸张,才符合米脂人民豪爽热情的乡风民情。

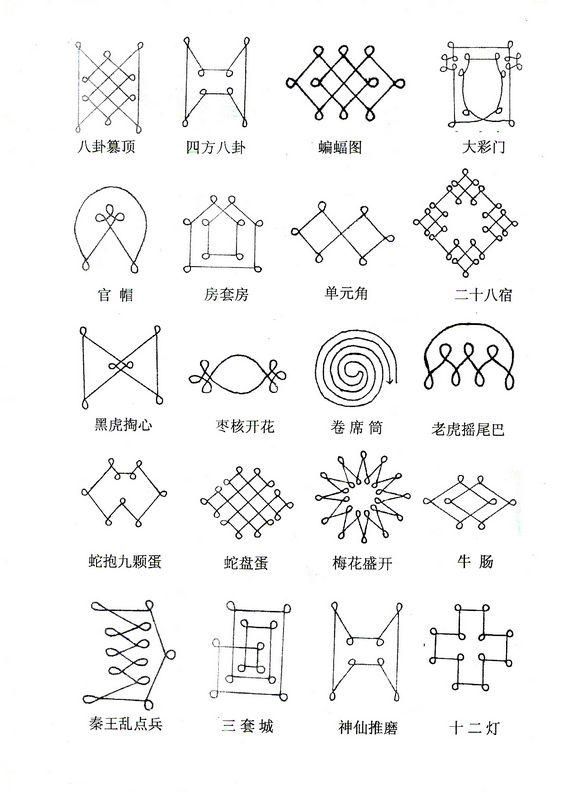

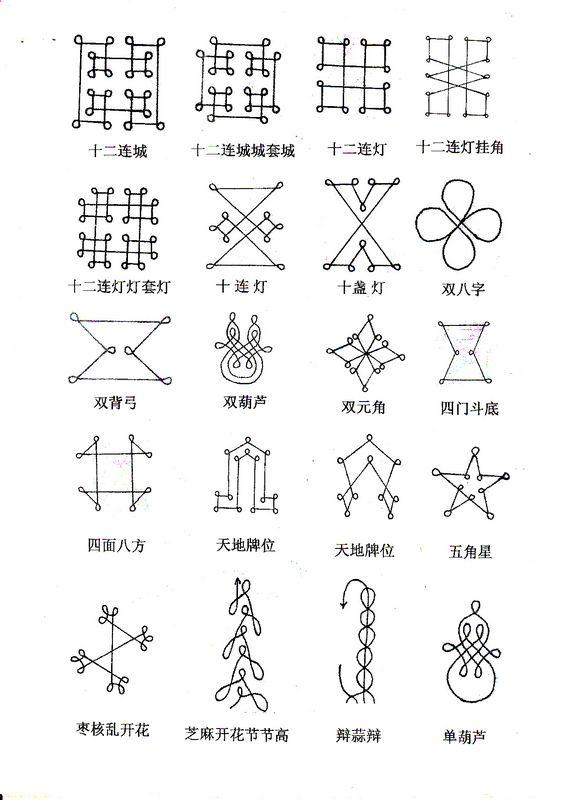

不管是“揭庙秧歌”, “沿门子秧歌”, “场地秧歌”还是“九曲秧歌”都是以“大秧歌”为主。“大秧歌”是全体演员在伞头的带领下,踏着锣鼓唢呐的节拍,边走边扭,摆成一定的图阵。秧歌图阵是吉祥图案。扭场地图阵的“大秧歌”伞头要根据秧歌队员的多少、场地的大小和规则,选用较合适的“图阵”,并决定行进的速度和队员间的距离。全队每个人员的步伐要一致且步子大小要相同,队员与队员之间:的距离要相等。后面的队员要盯住前面的队员,位置不能换,速度不能变,特别是在转角子时,伞头安下的角子位置尽量不要移动。好的伞头一圈下来就能让秧歌队首尾相连,摆成一个规则的图阵。一支好的秧歌队,不管扭多久、转几圈、图阵不会变。形成一个绸飞扇舞,滚动流畅但又很有规律的欢烈场面。秧歌阵图有上百种,特介绍部分如后。经常性的组织秧歌活动,研究、探讨其发展轨迹,是对这一古老文化瑰宝最好的学习宣传和传承。

附秧歌阵图1.2