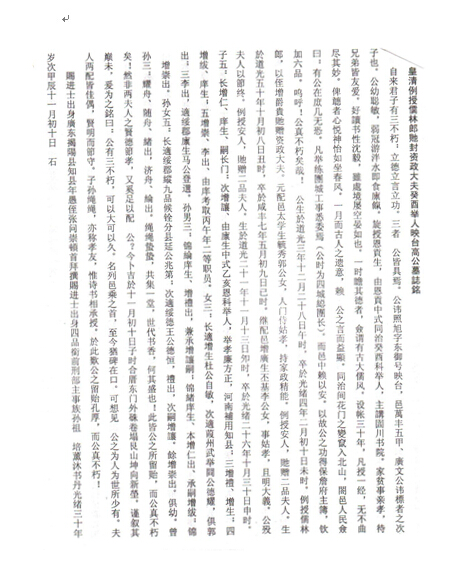

在“农业学大寨”搬山造田的岁月里,米脂城外大战卧虎湾坦平了无数的古墓旧坟。当时出土了各式各样的墓志(也说墓志铭),墓志是将死者的生平简介、子孙亲缘关系,刻在一块精细的石方上,上有盒盖,也叫捧盒,随葬埋入死者墓内。它和祭文、贤孝碑不同,它属“档案”简历,一般不加生者的眷恋怀念之词(也不全是)。词句古朴难懂。有的像氏族小家谱,有的像死者传记,不一而同,但仔细品味文笔得体、优美,书法工整,多是小楷,也有小隶。黑底朱红小字,加上一个精美的小石盒,前写“光前”,后写“裕后”,有的可列入文物。凡有墓志者,大都有官职或生活比较富裕。多为石墓或砖墓,土葬者也有,但很少。现在人们好像很注重给老人修砖葬、石葬。但很少有人给老人死后制墓志。这与现代人的思想意识人文观念有关。因为墓志不是表面直观的东西,而现代人就注重外观。旧前那些砖、石墓葬要比现在修得精美的多。它有石窗、石门、猫头滴水,刻工精巧。但现在的砖葬、石葬,不过是砖、石拱洞,里面几乎没有什么石刻。一般连石门也没有,用一块石板一盖就完。这与不放墓志在意念上是相辅相成的。今天在葬礼的外表装饰上要比以前好的多。客人之多、场面之大、礼物之重、饭食之丰盛都是过去可望而不可即的。一般光景好一点的人家都给老人立碑,碑楼也到处可见。笔者认为墓志作为对老人生平简历一种永久性的保留物,还是可取的。有时它可以起到人们意想不到的作用。比如族中人要修家谱。对以前的一些事迹不了解,就可以从祖宗们的墓志中得到,省去了许多麻烦。再者它还是留给后人的一种文化遗产。

(此墓志文摘自米脂高氏宗谱)