西汉·戴圣《礼记·曲礼》说:“礼尚往来。往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也。”多年来人们就是遵循这一规矩来送礼,记礼的。

办事就得请客,客来必然送礼,收礼就得记礼账,这是多少年来的老习惯。送礼,从前有庄礼的讲究,只要是一个村里的人,不管是谁家亡故老人,女人们都要拿一份香纸,去给死者烧纸嗑头。然后人家留你吃一顿饭(一般是油糕饸饹)只吃一顿。如果事办得好,还得给每家送一碟糕。送糕的片数多少不一,合葬是双数,四、六、八片不等。便埋是单数五、七、九片各异,叫“庄礼糕”。送糕的多少与事办的大小有关。现在农村这个礼有所变化,村里一般关系的人只送一份香纸记在礼账上,到亡灵前磕上一头就走,不吃饭,主人也不给备孝布。以前埋葬死者,尤其是顺心的老人,礼数多而讲究,一定要专门请来懂 “礼”的老先生来指点这些礼数。由于亲疏远近的不同,送礼的轻重也不同。这与事主丧事办的大小也有关。有一点过去和现在没有变化,就是便埋和合葬在该送大献的亲戚中,大献的个数没有变,香纸的份数没有变。便埋送大献一个,合并送大献两个、香纸一份或两份(也有送蜡烛的)。娘家的大献一、三、五、七或二、四、六、八。亲戚们送礼的轻重,是在挽幛或礼洋的多少上区别。旧时一般的亲戚不送挽幛,送挽幛的都是嫡亲或娘家。当然了娘家(一般是娘家侄儿)送的灵匾(灵匾和挽幛的区辨不大)要挂在灵棚的最上方,所谓“站灵头”。现在一般关系亲戚朋友大都送挽幛。朋友们不送大献,改送花圈。

送花圈的习俗是从欧美传过来的。关于花圈按照北欧的传说,一个人临死时带上花圈,天使就会把他的灵魂带到天堂。原来,2000多年前的古罗马法律《十二铜表法》中《神圣法》第七条说:“假如有人或者亲身,或者由于自己的马或奴隶在竞赛中获胜而得到花圈,那么在他死时,无论在他家里或在战场,都不禁止把花圈置于死者身上。同样,也允许他的亲属带花圈参加葬礼。”

既然花圈是胜利者和勇敢者才能得到的奖赏,难怪天使会把有花圈的灵魂带上天了。因为好人升天堂,坏人下地狱,这是人们一致的看法。给亡人送花圈这一习俗是从外国传来的。

在丧事中由总管来处理收礼。总领认为那些该收,那些不该收,收多少,退多少,心中都有数。他都是按一定“礼数”来的,主家一般都不参与。收、退礼的多少,都必须在礼账上表现出来。

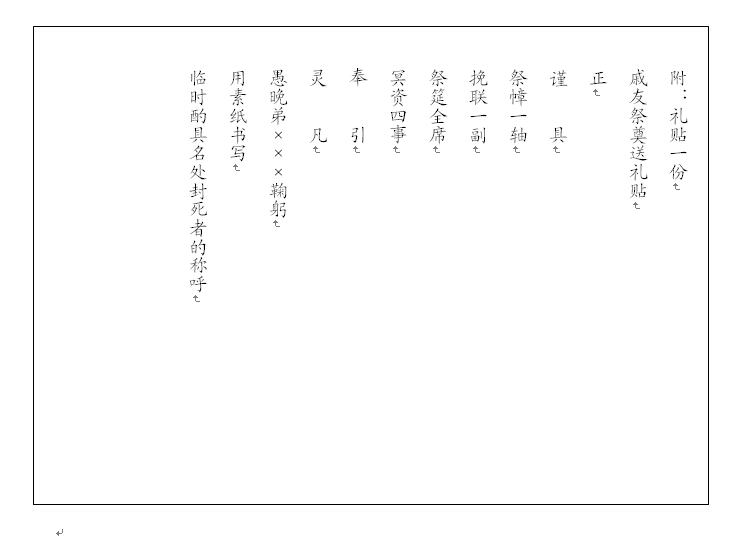

记礼先生从前也叫“题主”,是主人要专门上门去请或送请帖才行。因为旧时能拿起笔会写字的人太少了。记礼用毛笔书写,先写好账簿封面,左上角写“礼账”二字。中间写×年×月×日(埋葬死者的日子)。也有写○○○、○○○殡葬父(母)礼账。合葬(合厝),就写合葬礼账。第一页应记娘家,然后谁来记谁,送什么记什么。字写得力求工整。所送东西都应记在送礼人名字的下方,一行不行两行、三行均可,但绝不能与人名字顶格齐写。记账特别注意账物相附。最后要结存钱物数目,记在帐页的后面。并在总领的指导下列出回礼单。回礼单基本内容如下:

娘家,各家所送大献退半(送两个退一个,送四个退两个),回送糕各一碟。老者、母舅各回送碗面子一块或一碗肉)。

要列出人名字,后面跟上所回送东西的名称或数量。下面都一样,都要列出名字,和所回送东西的名称或数量。

凡送挽幛者各回送糕一碟。

凡送大献者各回送糕一碟(一般送大献者都是嫡亲)。

没来的亲戚老者、邻居老者、亡人的世交朋友都各回送糕一碟。

阴阳,糕一碟、大献一个。

吹手、土工同上。

总领或厨师(主厨)一样,糕一碟、大献一个、碗面子一块、被面一块、烧酒两瓶、香烟一条。

帮厨所送东西基本与主厨一样只是不给烟酒。

共计:大献××个、油糕××碟、碗面子××块……

在客人们回时,记礼先生拿着酬礼单按照名字一一回献客人东西。(如大献不够,用馍馍来补,一个大献顶七个馍馍)

本酬礼单为说明问题,前面加个叙述,在实际操作中,只分类列出名字或所回送物品的名称数量就可以了。这些事事主家一般不出面。

这和现在的回礼单大相径庭。现在有时也不一定列回礼单,主要是人们生活富裕了,把那点东西不看重了。在过去这一回礼单是很重要的,总领和礼记先生必须反复核实,不能有丝毫的差错。

现在白事中多用买来现成的礼账本,一般用硬笔来写记,比用毛笔方便。

礼账有如下作用:

一、知道送礼人的人数姓名和所送礼物的多少。

二、便于总领明确酬礼的对象,以便酬礼。

三、帮助事主尔后给他人还礼时,掌握礼物的轻重与多少。

四、体现主人对客人所送礼物的尊重,也是对亡人的尊重。

在丧事中所有与死者有关的书面文字,丧贴对吊都在出殡那天焚烧。唯有礼账不能焚烧,留事主永久保存。

苟子曰:“人无礼则不生,事无礼则不成。”

旧时富人家送礼时备有礼单或礼贴。